Athlète polonaise

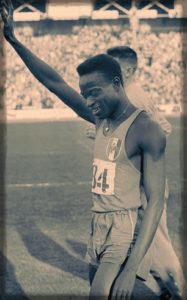

Aux Jeux Olympiques de Tokyo, en 1964, Ewa Klobukowska remporta la médaille de bronze dans le 100 mètres et la médaille d’or dans le relais 4 fois 100 mètres. Également championne d’Europe du 100 mètres en 1966, Ewa Klobukowska fut sans doute victime d’une grande injustice en 1967. Lors d’une course à Kiev, elle fut accusée de dopage et, à l’instigation de la Fédération soviétique, elle fut suspendue à vie. En outre, à la suite d’un test de féminité, des médecins déclarèrent qu’elle souffrait s’une «féminité insuffisante». Ewa Klobukowska vécut ce bannissement comme une humiliation. Elle donnera pourtant naissance à un fils dès 1968. On saura rapidement que le test de féminité n’était pas fiable (la méthode utilisée dans son cas sera abandonnée juste après son «contrôle»). Pourtant, ce n’est que dans les années 1990, avec la chute du communisme en Europe de l’Est, qu’Ewa Klobukowska put prouver son innocence et être réhabilitée. Quand on connaît tous les systèmes de dopage d’État instaurés dans les pays communistes à l’époque, qu’une innocente fût suspendue ne manque pas de sel. L’exception qui confirme la règle…

Aux Jeux Olympiques de Tokyo, en 1964, Ewa Klobukowska remporta la médaille de bronze dans le 100 mètres et la médaille d’or dans le relais 4 fois 100 mètres. Également championne d’Europe du 100 mètres en 1966, Ewa Klobukowska fut sans doute victime d’une grande injustice en 1967. Lors d’une course à Kiev, elle fut accusée de dopage et, à l’instigation de la Fédération soviétique, elle fut suspendue à vie. En outre, à la suite d’un test de féminité, des médecins déclarèrent qu’elle souffrait s’une «féminité insuffisante». Ewa Klobukowska vécut ce bannissement comme une humiliation. Elle donnera pourtant naissance à un fils dès 1968. On saura rapidement que le test de féminité n’était pas fiable (la méthode utilisée dans son cas sera abandonnée juste après son «contrôle»). Pourtant, ce n’est que dans les années 1990, avec la chute du communisme en Europe de l’Est, qu’Ewa Klobukowska put prouver son innocence et être réhabilitée. Quand on connaît tous les systèmes de dopage d’État instaurés dans les pays communistes à l’époque, qu’une innocente fût suspendue ne manque pas de sel. L’exception qui confirme la règle…

©Pierre LAGRUE