Athlète américain

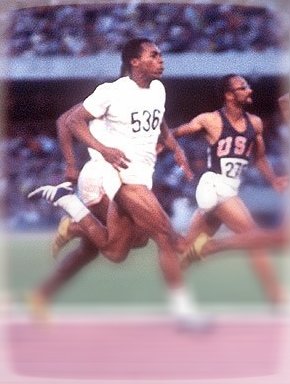

Certains champions marquent l’histoire de leur sport en « cassant » une barrière chronométrique. C’est le cas de Jim Hines, qui fut le premier homme à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes.

Certains champions marquent l’histoire de leur sport en « cassant » une barrière chronométrique. C’est le cas de Jim Hines, qui fut le premier homme à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes.

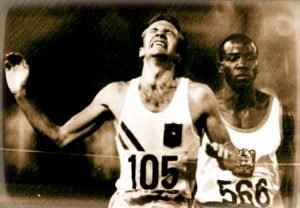

Après s’être essayé au base-ball dans sa jeunesse, Jim Hines se consacra rapidement à l’athlétisme. En 1967, il voulait signer un contrat professionnel avec l’équipe de football américain des Miami Dolphins. Son entraîneur, l’ancien sprinter Bobby Morrow, le persuada de différer sa décision, car il pensait que Jim Hines pouvait devenir le premier homme à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes et conquérir la médaille d’or aux Jeux de Mexico. Jim Hines l’écouta. Le 20 juin 1968, à Sacramento (Californie), au cours d’une folle soirée qui vit plusieurs athlètes, dont le Français Roger Bambuck, égaler le record du monde du 100 mètres (10 s), Jim Hines devint en effet le premier homme à courir la distance reine de l’athlétisme en moins de 10 secondes (9,9 s, chronométrage manuel). Ce jour-là, ses compatriotes Ronnie Ray Smith et Charles Greene réalisèrent la même performance. Néanmoins, le chronométrage électronique, qui était utilisé mais ne servait pas à donner le temps « officiel », indiquait 10,03 s pour Hines, 10,09 s pour Greene et 10,13 s pour Smith.

Jim Hines entra véritablement dans l’histoire de l’athlétisme le 14 octobre 1968, à Mexico, lors d’une finale olympique du 100 mètres où, pour la première fois, tous les participants étaient noirs. Jim Hines s’imposa en 9,95 s (chronométrage électrique), devant le Jamaïquain Lennox Miller (10,04 s) et Charles Greene (10,07 s). Ce record du monde ne sera amélioré qu’en 1983 par l’Américain Calvin Smith (9,93 s). À Mexico, Jim Hines fut également champion olympique du relais 4 fois 100 mètres, associé à Charles Greene, Ronnie Ray Smith et Mel Pender (38,24 s, record du monde). Notons que Jim Hines, qui n’épousait pas les thèses du Black Power, ne manifesta sur les podiums.

À l’issue des Jeux de Mexico, Jim Hines signa donc un contrat professionnel de football américain avec les Miami Dolphins et mit ainsi un terme prématuré à sa carrière d’athlète.

©Pierre LAGRUE