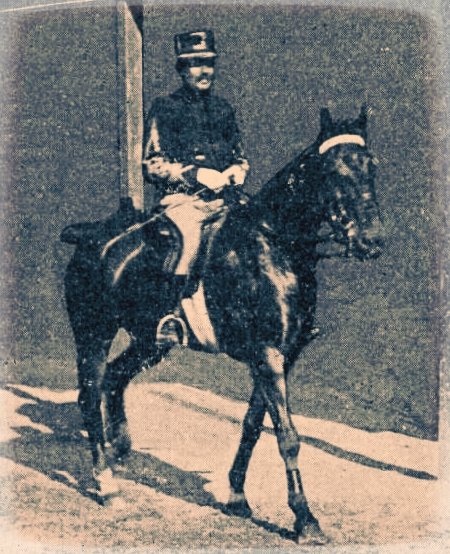

Cavalier belge

L’épreuve équestre de saut d’obstacles est désormais une des compétitions majeures du programme olympique. De multiples champions y ont conquis la gloire. Cette épreuve fut organisée pour la première fois aux Jeux de Paris, en 1900, et vit la victoire du Belge Aimé Haegeman, officier de lanciers et instructeur à l’école de cavalerie d’Ypres. Montant Benton-II, un cheval bai de 10 ans d’origine irlandaise, il réalisa un sans-faute et boucla le parcours (850 m, 22 obstacles) en 2 min 16 s. Pour sa victoire, il reçut la coquette somme de 6 000 francs car, au grand dam de Pierre de Coubertin, des « professionnels » étaient autorisés à participer aux Jeux, et des prix en espèces pouvaient récompenser les lauréats. Par la suite, Aimé Haegeman devint colonel de l’armée belge et maître d’équitation à l’École royale militaire.

©Pierre LAGRUE