Patineur américain

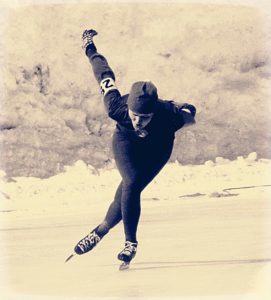

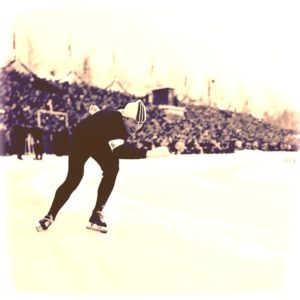

Jack Shea fut le premier d’une lignée de champions, et il tient une belle place dans l’histoire olympique. En 1932, les Jeux Olympiques d’hiver se déroulèrent dans sa ville natale, Lake Placid. Pour cette raison et pour ses qualités humaines et sportives, il eut l’honneur de prononcer le serment des athlètes lors de la cérémonie d’ouverture. Cette année-là, les compétitions de patinage de vitesse se déroulèrent départ groupé, comme c’était la norme en Amérique du Nord, et non pas selon le format habituel (les concurrents s’élancent deux par deux et se battent avant tout contre le chronomètre). Jack Shea sut profiter de l’aubaine et saisir sa chance, et il remporta la médaille d’or dans le 500 mètres et le 1 500 mètres. Il aurait pu briller de nouveau aux Jeux de 1936 à Garmisch-Partenkirchen, mais, à la demande d’un rabbin, il refusa de participer à ces Jeux organisés par les nazis. Beaucoup plus tard, Jack Shea joua un rôle majeur au sein du comité d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de Lake Placid en 1980. On note que son fils, Jim Shea, Sr., participa aux compétitions de ski de fond et de combiné nordique aux Jeux d’hiver d’Innsbruck, en 1964, et que son petit-fils, Jim Shea, Jr., remporta la médaille d’or dans la compétition de skeleton aux Jeux d’hiver de Salt Lake City en 2002. Hélas, Jack Shea, qui avait participé au relais de la flamme olympique de ces Jeux de Salt Lake City, trouva la mort dans un accident de la route peu avant le début des compétitions. Il ne put donc pas voir son petit-fils triompher. Ce dernier, ému, lui rendit hommage en recevant sa médaille d’or.

Jack Shea fut le premier d’une lignée de champions, et il tient une belle place dans l’histoire olympique. En 1932, les Jeux Olympiques d’hiver se déroulèrent dans sa ville natale, Lake Placid. Pour cette raison et pour ses qualités humaines et sportives, il eut l’honneur de prononcer le serment des athlètes lors de la cérémonie d’ouverture. Cette année-là, les compétitions de patinage de vitesse se déroulèrent départ groupé, comme c’était la norme en Amérique du Nord, et non pas selon le format habituel (les concurrents s’élancent deux par deux et se battent avant tout contre le chronomètre). Jack Shea sut profiter de l’aubaine et saisir sa chance, et il remporta la médaille d’or dans le 500 mètres et le 1 500 mètres. Il aurait pu briller de nouveau aux Jeux de 1936 à Garmisch-Partenkirchen, mais, à la demande d’un rabbin, il refusa de participer à ces Jeux organisés par les nazis. Beaucoup plus tard, Jack Shea joua un rôle majeur au sein du comité d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de Lake Placid en 1980. On note que son fils, Jim Shea, Sr., participa aux compétitions de ski de fond et de combiné nordique aux Jeux d’hiver d’Innsbruck, en 1964, et que son petit-fils, Jim Shea, Jr., remporta la médaille d’or dans la compétition de skeleton aux Jeux d’hiver de Salt Lake City en 2002. Hélas, Jack Shea, qui avait participé au relais de la flamme olympique de ces Jeux de Salt Lake City, trouva la mort dans un accident de la route peu avant le début des compétitions. Il ne put donc pas voir son petit-fils triompher. Ce dernier, ému, lui rendit hommage en recevant sa médaille d’or.

©Pierre LAGRUE

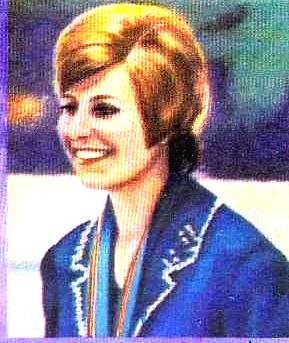

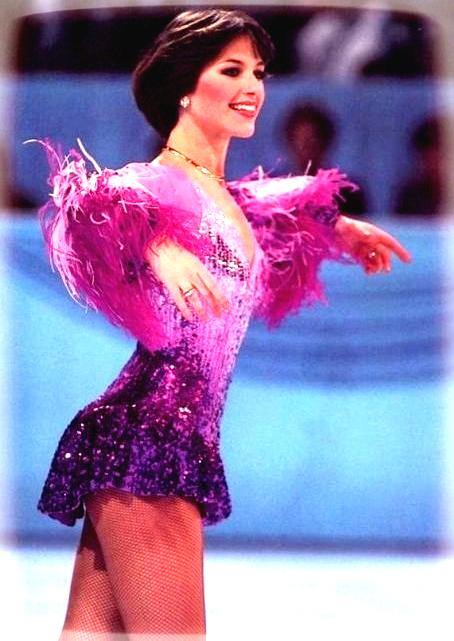

Dorothy Hamill fut championne olympique en 1976 à Innsbruck. Si elle mérite mention, c’est parce qu’elle fut la dernière patineuse à remporter une médaille d’or olympique sans réaliser de triple saut, ce qui marquait sans doute la fin d’une époque. En outre, de manière plus légère, elle se distinguait par sa coiffure en forme de champignon : celle-ci empêchait les cheveux de tomber sur les yeux, et Dorothy Hamill lança une mode, car cette coiffure « fonctionnelle » fut largement imitée par la suite. Dorothy Hamill passa professionnelle en 1977 et se produisit avec la troupe de spectacle sur glace Ice Capades jusqu’en 1984. En 1993, elle devint propriétaire de cette troupe, qu’elle revendit deux ans plus tard.

Dorothy Hamill fut championne olympique en 1976 à Innsbruck. Si elle mérite mention, c’est parce qu’elle fut la dernière patineuse à remporter une médaille d’or olympique sans réaliser de triple saut, ce qui marquait sans doute la fin d’une époque. En outre, de manière plus légère, elle se distinguait par sa coiffure en forme de champignon : celle-ci empêchait les cheveux de tomber sur les yeux, et Dorothy Hamill lança une mode, car cette coiffure « fonctionnelle » fut largement imitée par la suite. Dorothy Hamill passa professionnelle en 1977 et se produisit avec la troupe de spectacle sur glace Ice Capades jusqu’en 1984. En 1993, elle devint propriétaire de cette troupe, qu’elle revendit deux ans plus tard.