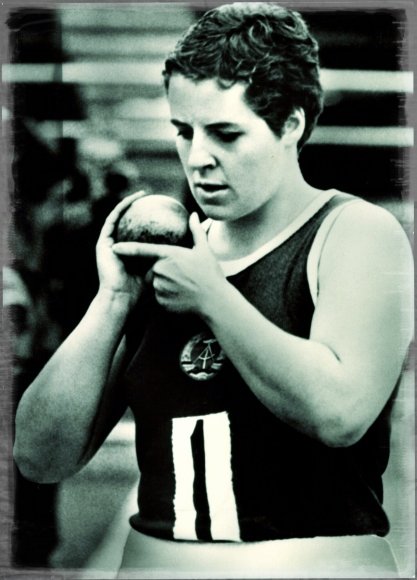

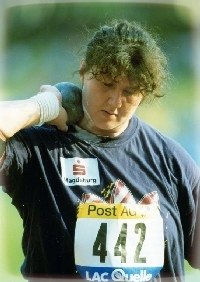

Athlète est-allemande

En athlétisme, la R.D.A. a remporté de nombreuses médailles d’or olympiques, le plus souvent dans les compétitions féminines, et plus particulièrement dans les concours de lancer. Il était donc logique que, dans cette discipline, la première médaille d’or de la R.D.A. fût obtenue par une lanceuse de poids, en l’occurrence Margitta Gummel, championne olympique en 1968 à Mexico, dans un concours où elle battit par deux fois le record du monde (19,07 m, devenant la première femme à franchir la barrière des 19 mètres, puis 19,61 m), devant une autre Allemande de l’Est, Marita Lange (18,78 m), et sa grande rivale, la Soviétique Nadezhda Chizhova (18,19 m).

Médaillée d’argent aux Championnats d’Europe en 1966 et en 1969, de bronze en 1971 (trois concours remportés par Nadezhda Chizhova), Margitta Gummel fut encore médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de Munich, en 1972 (20,22 m), nettement battue par Nadezhda Chizhova (21,03 m). Elle mit alors fin à sa carrière sportive.

On apprendra par la suite que Margitta Gummel fut une des premières athlètes est-allemandes à subir des injections d’hormones mâles, dans le cadre du programme de dopage d’État de la R.D.A. : ainsi, elle améliora son record personnel de près de 2 mètres pour conquérir son titre olympique (17,69 m en 1967 ; 19,61 m en 1968). Soulignons que les « médecins » est-allemands jugèrent que cette progression était « hors norme » : ils décidèrent qu’il était préférable de soumettre les sportifs à de petites « cures » d’anabolisants, entrecoupées de séances entraînement, plutôt que d’administrer une forte dose, comme ce fut le cas pour Margitta Gummel. Indiquons enfin que Margitta Gummel, membre du Comité olympique est-allemand puis du Comité olympique de l’Allemagne réunifiée jusqu’en 1993, se prononça fermement contre le dopage en 1991. Pourtant, les archives de la Stasi prouvèrent que ses performances exceptionnelles étaient dues au dopage.

©Pierre LAGRUE