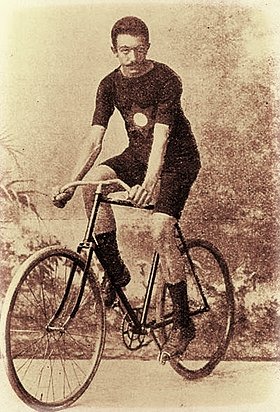

Cycliste grec

Remporter la course cycliste sur route aux Jeux Olympiques constitue aujourd’hui un objectif majeur ; la médaille d’or apporte gloire et reconnaissance. Pourtant, on ne sait presque rien concernant le premier vainqueur de cette épreuve, en 1896 aux Jeux Olympiques d’Athènes, qui se nommait Aristidis Konstantinidis ou Aristidhis Constantinidhis selon les sources. La course se déroulait sur un parcours de 87 kilomètres, soit la distance aller-retour entre la cité d’Athènes et le site de Marathon ; il s’imposa dans le temps de 3 h 22 min 31 s (soit à 25,850 km/h de moyenne), devançant de près de 20 minutes l’Allemand August von Gödrich. Durant ces Jeux, Aristidis Konstantintdis a également participé aux courses sur piste des 100 kilomètres, abandonnant dès le 16e kilomètre, et des 10 kilomètres, se classant cinquième et dernier ou ayant abandonné, selon les différents comptes-rendus de l’époque. Après ces Jeux, il retomba dans l’anonymat.

©Pierre LAGRUE