Évêque américain

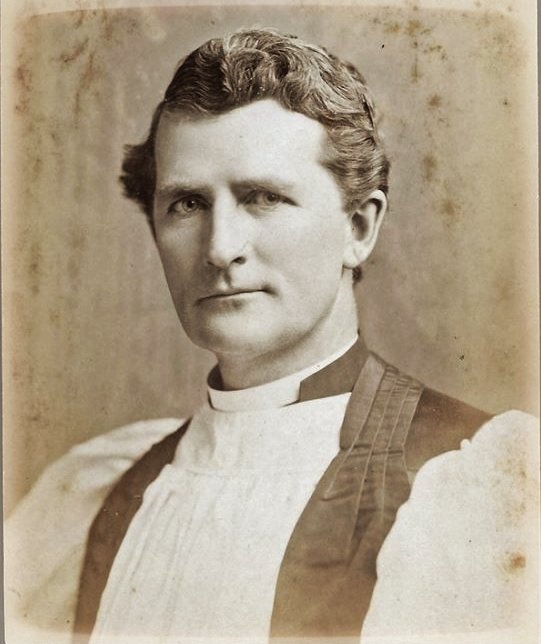

Ethelbert Talbot fut le quinzième évêque président de l’Église épiscopale des États-Unis. Il est connu pour avoir sinon créé, du moins inspiré le credo olympique. Mais sa vie ne saurait se résumer à ce seul événement, aussi capital soit-il pour le mouvement olympique. Diplômé de Dartmouth en 1870, admis au Séminaire théologique général de l’Église épiscopale la même année, fait recteur de l’église St. James à Macon City (Missouri) en 1874, il devint, en 1886, le premier évêque missionnaire de l’Église épiscopale des États-Unis pour le Wyoming et l’Idaho. Quand il prit cette fonction, les fidèles étaient peu nombreux. En dix ans, il aura établi dans l’Ouest américain 38 églises. Une légende du Far West veut qu’il ait eu la vie sauve grâce à sa fonction : attaqué par des bandits, il se serait présenté comme un pauvre évêque de l’Église épiscopale ; un des bandits, membre de la même Église, décida de l’épargner !

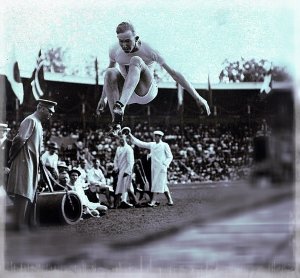

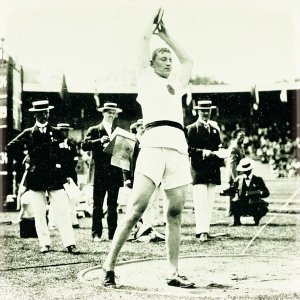

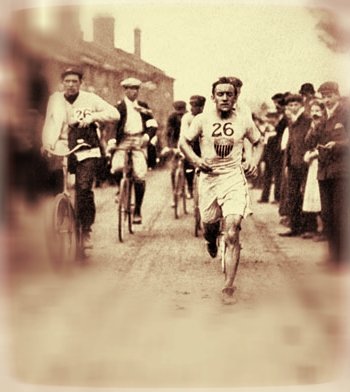

Fait évêque de Pennsylvanie en 1898, il réorganisa le diocèse, établit le nouveau diocèse de Harrisburg. En 1908, il assistait, à Londres, à la cinquième conférence de Lambeth, une rencontre synodale qui se tient tous les dix ans depuis le milieu du XIXe siècle, laquelle rassemblait quelque 250 évêques anglicans. Il devait monter en chaire pour prêcher au nom de l’Église épiscopale des États-Unis. Comme les Jeux Olympiques déroulaient à Londres, les organisateurs des Jeux et des athlètes furent invités à venir écouter le sermon de Mgr Talbot, le dimanche 19 juillet, le dimanche étant un jour sans compétitions. Or ces Jeux étaient loin d’être marqués du sceau du fair-play. En effet, On assistait à un sévère affrontement sportif entre Américains et Britanniques, dans le cadre d’un « trophée du Championnat olympique », instauré sur une idée du comte Eugenio Brunetta d’Usseaux, qui avait proposé qu’un classement officiel fût établi entre les nations. Dès le début des compétitions, les Américains contestèrent pêle-mêle le règlement du saut à la perche, le système de classement retenu pour le « trophée du Championnat olympique », le fait que des officiels britanniques conseillent au grand jour les athlètes alors que les entraîneurs américains n’avaient pas accès au stade. Le jury d’honneur britannique balaya ces accusations qu’il estimait sans fondement ; la situation s’envenima, le « trophée du Championnat olympique » fut annulé.

En la cathédrale Saint-Paul, Mgr Ethelbert Talbot, déclara :

« S’il n’y a qu’une chose à retenir de tous les mensonges sur les

enseignements de l’Olympie antique, c’est que les Jeux en eux-mêmes sont

au-dessus des questions de race et de récompenses. Saint Paul nous apprend à

quel point le prix est insignifiant. Notre récompense n’est pas corruptible

mais incorruptible, et même si seule une personne peut porter la couronne de

lauriers, tout le monde peut partager la même joie de la compétition. » Cinq

jours plus tard, lors d’un dîner offert par le gouvernement britannique dans la

galerie Grafton de Londres, Coubertin reprit la phrase de Mgr Talbot en l’adaptant : « L’important dans ces

olympiades n’est pas tant d’y gagner que d’y prendre part. »

Mgr Ethelbert

Talbot demeura évêque du diocèse de Bethléem (nouveau nom du diocèse

de Pennsylvanie) jusqu’en 1927. En 1924, il devint président de l’Église

épiscopale des États-Unis, et le resta jusqu’en 1926.

©Pierre LAGRUE