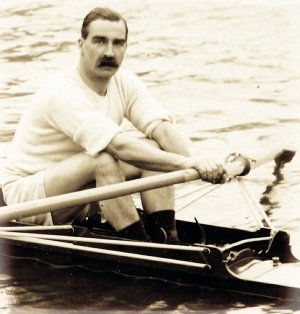

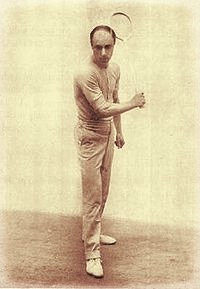

Rameur britannique

Henry Blackstaffe fut un des meilleurs champions d’aviron à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Plusieurs fois vainqueur des Wingfield Sculls, il devra attendre de longues années avant de pouvoir participer aux Régates royales de Henley, pour une raison étrange : il exerçait la profession de boucher, et, pour les Anglais, il n’était pas considéré comme un « amateur ». Finalement, il fut autorisé à y prendre part en 1905, et il remporta les Diamond Sculls en 1906. En 1908, pour les Jeux Olympiques de Londres, les régates d’aviron se tenaient bien sûr à Henley. Le skiff fut l’épreuve reine. La finale mettait aux prises Henry Blackstaffe, âgé de 40 ans, et son compatriote Alexander McCulloch, âgé de 20 ans. Les deux hommes restèrent au coude-à-coude jusqu’à 50 mètres du but, quand Henry Blackstaffe parvint à prendre une légère avance, pour finalement devancer son rival de moins de 2 secondes. Henry Blackstaffe reste encore aujourd’hui le plus âgé des champions olympiques de skiff. Après ce triomphe, Henry Blackstaffe prit sa retraite sportive. Il fut élevé au grade de Freeman of the City of London, ce qui constituait une belle revanche pour cet ancien boucher.

©Pierre LAGRUE