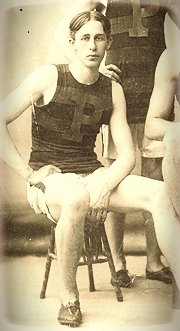

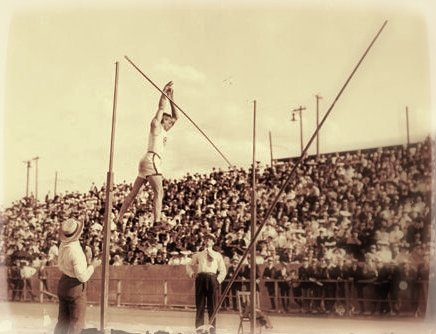

Athlète américain

Walter Tewksbury a réussi l’exploit de se classer dans les trois premiers à l’occasion des cinq épreuves auxquelles il participa lors des Jeux Olympiques de Paris en 1900. Walter Tewksbury étudia la médecine dentaire à l’université de Pennsylvanie. Fraîchement diplômé, il participa donc aux Jeux Olympiques de 1900 à Paris. Il disputa cinq épreuves et se distingua à chaque fois : il gagna le 200 mètres et le 400 mètres haies, se classa deuxième du 100 mètres, en ayant tenu la dragée haute à son compatriote Frank Jarvis, et du 60 mètres, devancé par le célèbre Américain Alvin Kraenzlein, et troisième du 200 mètres haies.

Mais sa performance la plus surprenante fut son succès dans la

course de 400 mètres haies. Pour Tewksbury, cette épreuve constituait une

inconnue : il ne s’y était jamais essayé, la course de haies d’un tour de

piste n’existant pas à cette époque aux États-Unis ; en outre, il affrontait

un concurrent hors pair en la personne du Français Henri Tauzin, une vedette du

Racing-Club, qui multipliait les victoires dans cette discipline. L’une des

caractéristiques de ces Jeux de Paris fut l’organisation chaotique des

compétitions : le 400 mètres haies n’échappa pas à la règle, bien au

contraire. Sur la piste en herbe du stade de la Croix-Catelan, les haies furent

disposées de façon très artisanale : certaines étaient des morceaux de

poteaux télégraphiques tandis qu’une sorte de rivière constituait le dernier

obstacle à franchir ! Or Walter Tewksbury causa la surprise : il s’imposa,

réalisant 57,6 secondes, un temps proche du record du monde, et devança

Henri Tauzin.

Pour Walter Tewksbury, l’athlétisme n’était qu’un passe-temps. De

retour dans son pays après ses exploits parisiens, il arrêta la compétition

pour se consacrer à son métier de dentiste.

©Pierre LAGRUE