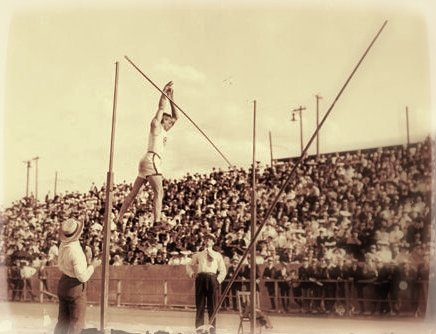

Athlète australienne

Maureen Caird n’aura brillé que le temps d’un automne, mais elle toucha l’or olympique sur 80 mètres haies en 1968. En outre, elle fut la dernière championne olympique du 80 mètres haies, car cette épreuve sera remplacée par le 100 mètres haies aux Jeux de Munich en 1972.

Toute jeune, Maureen Caird réalisa de bonnes performances, ce qui lui valut d’être sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Mexico, en 1968, sur le 80 mètres haies, dont la grande favorite était sa compatriote Pam Kilborn, laquelle la devançait toujours lors des compétitions nationales. Âgée de 17 ans, elle était la plus jeune Australienne de ces Jeux. En finale, elle causa la surprise : elle s’adjugea la médaille d’or (10,3 s), devant Pam Kilborn et la Taiwanaise Chi Cheng. Cette victoire faisait d’elle la plus jeune championne olympique en athlétisme. En 1970, elle obtint la médaille d’argent lors des Jeux du Commonwealth sur 100 mètres haies, battue par Pam Kilborn. Aux Jeux de Munich, en 1972, elle fut éliminée dès les séries. À 21 ans, elle mit un terme à sa carrière.

©Pierre LAGRUE